【2025年版】ものづくり補助金は事業計画書が9割!採択率90%超のコンサルが教える「審査を通過する」書き方のポイント

blog

中小企業の革新的な設備投資やサービス開発を力強く後押しする「ものづくり補助金」。

最大で数千万円規模の支援が受けられるこの制度は、事業を大きく飛躍させる絶好のチャンスです。

しかし、その一方で、多くの経営者様が「事業計画書の作成」という非常に高い壁に直面しているのも事実です。

「自社の素晴らしいアイデアを、どう書類に落とし込めば審査員に伝わるのか…」「専門用語ばかりで、何から手をつければいいか分からない・・・」。

そんなお悩みの声も少なくありません。

素晴らしいアイデアや技術があるにも関わらず、書類の書き方一つでチャンスを逃してしまうのは、あまりにもったいないことです。

そこでこの記事では、採択率90%超の実績を誇る私たち株式会社アスリエが、これまで培ってきたノウハウを基に、ものづくり補助金の審査を通過するための「事業計画書の書き方」を、具体的なポイントに絞って徹底的に解説します。

この記事を最後までお読みいただければ、審査員に「この事業を応援したい!」と思わせる、説得力のある事業計画書を作成するための道筋が明確になるはずです。

目次

なぜ、あなたの事業計画書は審査を通過できないのか?

いきなりすみません。

まず理解すべきは、審査員が何を知りたいのか、という点です。彼らは、提出された膨大な数の計画書の中から、国の予算を投じるに値する、将来性のある事業を見つけ出そうとしています。

審査員が見ているのはこの4点!主要な審査項目を理解しよう

ものづくり補助金の公募要領には審査項目が明記されていますが、要約すると、審査員は以下の4つの視点であなたの事業を評価しています。

1,【適格性】そもそも、補助金の対象としてふさわしいか?

付加価値額や給与支給総額を向上させる、最低賃金を引き上げる、といった補助金の基本要件を満たしているか、という点です。これは、補助金が企業の成長と従業員の待遇改善に繋がることを国が重視している証拠です。

2,【技術面】その取り組みは、本当に「革新的」か?

他社にはない独自性や、新しい技術的なチャレンジがあるかどうかが問われます。

単に新しい機械を導入するだけでなく、その導入によって自社の生産プロセスやサービスがどう革新されるのかを具体的に示す必要があります。

ちなみに、この「革新的かどうか?」ですが、世に中に唯一無二であるという感じのユニーク性ではなく、地域、他社、業界内、といったように自社を取り巻く環境において、「そんな事できるんだ!」といったサプライズが発生するのであれば、「革新性あり」といえることになります。あくまでも相対的に決まるものであります。

3,【事業化面】その計画・事業は、本当に「実現可能」で「儲かる」のか?

「絵に描いた餅」で終わらないか、という視点です。当社がこれまで見てきた中では、この点が一番重要であると考えています。事業を遂行するための社内外の体制は整っているか、ターゲットとする市場や顧客は明確か、そして、その事業がきちんと収益を生み出し、会社の成長に繋がるのかを、客観的なデータで示す必要があります。

4,【政策面】その事業は、社会の役に立つのか?

自社の成長だけでなく、地域経済への貢献や、国の重要政策(例 DX推進、グリーン化など)にどう寄与するのか、という大局的な視点です。

上記のことから、審査員は、これらの項目を総合的に評価し、「この事業になら、国民の税金を投資する価値がある」と判断した場合にのみ、採択のハンコを押すのです。

採択率90%超の私たちが教える!審査員に「響く」事業計画書の5つの鉄則

では、どうすれば審査員の心を動かす事業計画書が書けるのでしょうか。90%超という採択実績を持つ私たちが、特に重要だと考える5つの鉄則をご紹介します。

3,データの「見える化」と柔軟な帳票設計

Accessの強みの一つが、帳票(レポート)機能です。会社のロゴを入れたり、書式を整えたりといった、日本の商習慣に合った請求書や明細書、報告書などのレイアウトをピクセル単位で正確に設計できます。

集計したデータをただの数字の羅列ではなく、意味のある「情報」として、見やすく、分かりやすい形でアウトプットすることが得意です。

【鉄則1】物語を語れ!「なぜ、今この事業なのか」という必然性を示す

計画書の冒頭では、審査員を引き込む「物語」を語ることが重要です。

まず、自社の現状(強み・弱み)や市場の機会・脅威(SWOT分析)を正直に分析してください。

それを踏まえて、「だからこそ、この課題を解決するために、今この補助事業が必要なのです」という論理的で情熱的なストーリーを構築しましょう。

- 【NG例】「高性能な〇〇機を導入して生産性を上げたい」

- 【OK例】「当社は長年〇〇の製造で地域に貢献してきたが、近年の市場縮小と熟練工の高齢化で事業継続に危機感を抱いている。このままでは、長年培った技術が途絶えてしまう。そこで、AI搭載の〇〇機を導入し、若手でも高品質な製品を製造できる体制を構築することで、技術を次世代に継承し、新たな市場を開拓したい」 ・・・など

このように、単なる設備投資の計画ではなく、会社の未来を賭けた挑戦であるという必然性を伝えることが、審査員の共感を呼ぶ第一歩です。

また、当社がこれまで見てきた事業計画の中では、特に強みの部分が大切だと考えています。

「当社の課題はこれ⇒当社にはこの強みがある⇒だからこの強みを活かし、この事業を展開する」みたいな流れを意識してください。

※上記は強みを記載した例です。

【鉄則2】数字で語れ!客観的なデータで説得力を持たせる

情熱的な物語だけでは不十分です。その物語を裏付ける「客観的な数字」がなければ、計画は机上の空論だと思われてしまいます。

- 【NG例】「新システム導入で業務が効率化され、生産性が向上します」

- 【OK例】「新システム導入により、これまで3人が5時間かけていたデータ入力作業が自動化され、月間の作業時間を15時間から1時間に短縮。これにより、年間〇〇万円の人件費削減効果が見込めます。創出された時間で、営業担当は新規顧客開拓に注力し、売上を現状比で年間15%向上させる計画です」

このように、具体的な数値目標(KPI)とその算出根拠を明確に示すことで、計画の説得力は飛躍的に高まります。

以下に、実際に申請書で用いたKPI設定表です。具体的な項目や、算出根拠などをまとめました。

【鉄則3】顧客を描け!「誰の、どんな課題を解決するのか」を明確にする

あなたの新しい製品やサービスは、一体「誰」を幸せにするのでしょうか?

ターゲットとなる顧客像や市場規模、そして可能であれば具体的な引き合い状況などを記載することで、事業化の現実味をアピールできます。

- 【NG例】「多くの人に使ってもらえる革新的なサービスです」

- 【OK例】「この新サービスは、福岡県内の従業員50名以下の中小製造業が抱える『複雑な在庫管理』の課題を解決します。既に県内の5社から導入検討の意向をいただいており、初年度で30社の契約を目指します」

顧客の顔が見えるような具体的な記述は、あなたの事業が市場から求められていることの強力な証明となります。

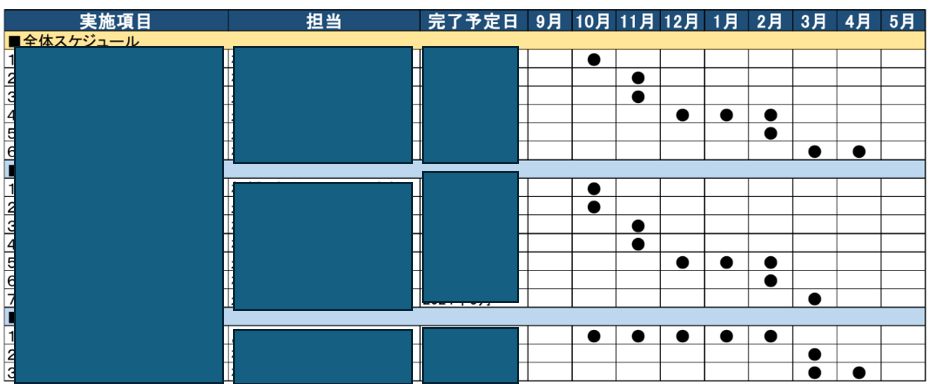

【鉄則4】計画を描け!「誰が、いつ、何をするのか」を具体的に示す

事業化の実現可能性を示すためには、具体的なアクションプランが不可欠です。

「誰が(実施体制)、いつまでに(スケジュール)、何をするのか」を明確に記述しましょう。

これにより、計画が単なる理想論ではなく、着実に実行可能なものであることを審査員に理解してもらえます。

スケジュール表イメージは以下になります。

【鉄則5】未来を語れ!社会への貢献をアピールする

最後に、この事業が自社にもたらす利益だけでなく、社会全体にどのような良い影響を与えるのかを語りましょう。

特に、国の重要政策である「賃上げ」や「地域経済への貢献」は、政策面での評価を高める重要なアピールポイントです。

- 【OK例】「本事業の成功により、3年間で付加価値額を年率平均5%向上させ、全従業員の給与支給総額を年率平均4%引き上げることを誓約します。また、地域の部品メーカーからの調達を増やすことで、地域内経済循環にも貢献します」

自社の成長が、従業員の生活向上や地域社会の活性化に繋がるという大きなビジョンを示すことで、あなたの事業計画はより一層輝きを増すでしょう。

これはNG!不採択になる事業計画書の典型的な3つの失敗パターン

一方で、どんなに素晴らしい事業内容でも、書き方一つで不採択となってしまうケースも後を絶ちません。IT導入補助金などの事例も参考に、よくある失敗パターンを3つご紹介します。

【失敗パターン①】想いばかりで「具体性」と「客観性」がない

「業界を変えたい!」「社会に貢献したい!」「地域を盛り上げる!」という熱い想いは重要ですが、それだけでは不十分です。

なぜそう言えるのか、どうやって実現するのか、という具体的な計画や数値的根拠が欠けている計画書は、「夢物語」と判断されてしまいます。

【失敗パターン②】自社の「課題」と導入する「設備・システム」が繋がっていない

「最新の〇〇を導入したい」という気持ちが先行し、それが自社の根本的な課題解決にどう繋がるのか、なぜ他の設備ではダメなのか、という説明が不十分なケースです。

導入する設備やシステムは、あくまで課題解決のための「手段」であることを忘れてはいけません。

※上記は実際に申請した事業計画における、課題とそれを解消するシステムの導入ができるようなシステム概要図を示したものです。

【失敗パターン③】公募要領の「加点項目」を完全に見落としている

公募要領には、審査で有利になる「加点項目」が明記されています。

例えば、「経営革新計画の承認」や「事業継続力強化計画の認定」、「賃上げ計画の提出」などです。

これらを事前に準備して計画書に盛り込むだけで、採択の可能性は大きく高まります。この一手間を惜しむのは非常にもったいないことです。

まとめ|事業計画書は、未来への設計図。専門家と共に描き上げよう

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

事業計画書とは、単なる申請書類ではありません。

それは、貴社の現状を分析し、課題を乗り越え、理想の未来を実現するための「設計図」そのものです。

そして、その設計図が緻密で、説得力があり、実現可能性に満ちているほど、採択の可能性は高まります。

しかし、日々の経営に追われる中で、これほど質の高い事業計画書を独力で作成するのは、決して簡単なことではありません。

私たち株式会社アスリエは、単にシステムを開発する会社ではありません。90%を超える補助金採択実績を誇り、お客様の資金調達の段階から成功までを伴走する「事業共創パートナー」です。

お客様のビジネスを深く理解する「システム工務店」として、貴社の素晴らしいアイデアや事業構想を、審査員に響く「採択される事業計画」へと昇華させるお手伝いをいたします。

システムの専門家として、そして補助金活用のプロフェッショナルとして、貴社の挑戦を計画策定からシステム開発、その後の運用までワンストップでサポートします。

事業計画書の作成に少しでも不安をお持ちでしたら、ぜひ一度、当社の無料相談をご利用ください。

貴社の挑戦を、資金調達の面から強力に後押しすることをお約束します。